なんでも梅学

梅にまつわる年表

なんでも梅学

梅のプロフィール

ALL ABOUT「梅」

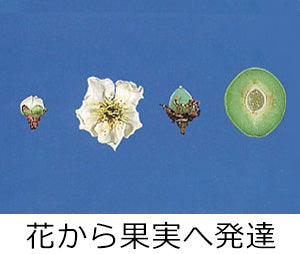

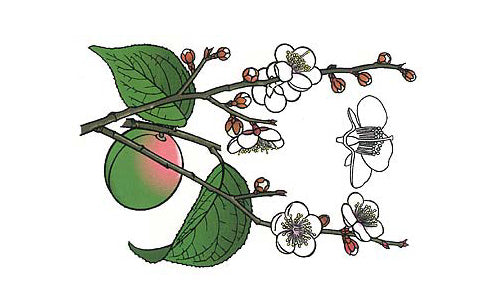

図解版 花から果実への発達

梅の花を解剖してみよう

なんでも梅学

いろいろな梅の花

「梅」の品種は300種以上あると言われる

梅の開花前線@日本列島

なんでも梅学

梅雨と梅の関係

梅雨は、梅にとって恵みの雨。

この季節に雨が降ることで、梅の実は大きく膨らんでいく。

ところで「梅雨」はなぜ「梅の雨」と書くのだろう?

なんでも梅学

うなぎと梅干し

一緒に食べてはいけないと言われる「食べ合わせ」。

「うなぎと梅干は食べ合わせが悪い」と言われてきた。

さて、本当にこの説は正しいのだろうか?

なんでも梅学

烏梅(うばい)

「烏梅」ってなに?名前の由来

どんな味?なにに効くの?

烏梅について、ありったけ。

なんでも梅学

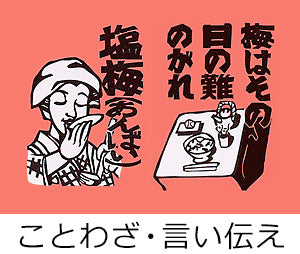

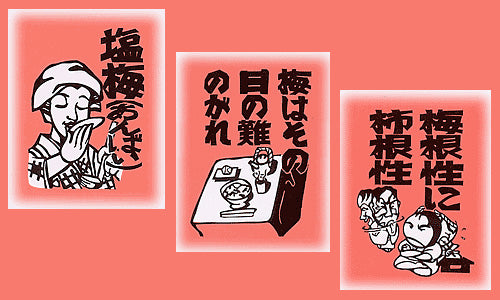

ことわざ・言い伝え

「梅」にまつわることわざや

言い伝えは、たくさんあります。

あなたは、いくつ知っていますか?

なんでも梅学

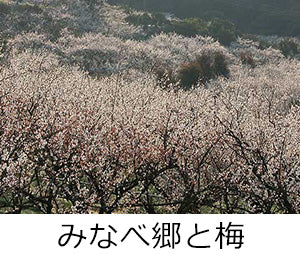

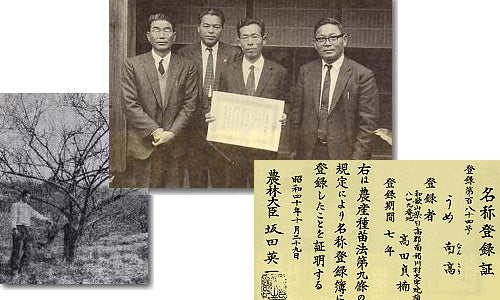

南高梅のルーツ

農園のある和歌山県みなべ町で生まれた「南高梅」は、

現在では押しも押されぬ「梅」の一流ブランド品。

その誕生には、一体どんなドラマが隠されているのかな?

なんでも梅学

「古い梅干し」大集合

日本人と梅干しの由来・梅にまつわる年表

梅干が一般家庭の食卓に並ぶようになったのは江戸時代。

なんでも梅学

美術の中の「梅」

日本の伝統色にいきづく梅

こんなにあるよ!梅の紋章(家紋)

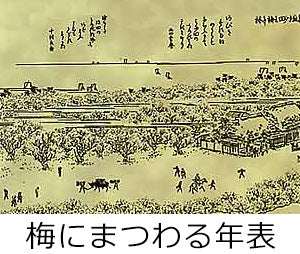

梅にまつわる年表

| 西暦 | 年号 | 梅に関する事柄 |

| 飛 鳥 ・ 古 墳 |

中国・唐の時代は「梅の時代」と言われ、杜甫(とほ)や李白(りはく)が、盛んに「梅」にちなんだ漢詩を詠んだ。 | ||

| 和歌山の海草郡浜中荘丁村は「梅の名所」として紀伊名所図会にあり、丁(よぼろ)は「養老梅(ようろううめ)」の語源となっている。 | |||

| 奈 良 |

日本最古の歌集『万葉集』、日本最古の漢詩集『懐風藻(かいふうそう)』に梅の歌があり、中国伝来の梅に影響を受けていた様子が伺える。 | ||

| 『箋註倭名類聚抄(せんちゅうわみょうるいしゅうしょう)』に、「皇国古くは梅なし、ゆえに【古事記】【日本書紀】に皆是物なし、後に西土より之を致す」と記載。 | |||

| 730 | 天平2 | 太宰府(だざいふ)・大伴旅人(おおとものたびと)邸で梅花の宴が催され、山上憶良(やまのうえのおくら)が「春されば まづ咲く宿の梅の花 独りみつつや春日暮さむ」と歌を詠んだ。 | |

| 751 | 天平勝宝 | 『懐風藻』に葛野王(かどののおおきみ)の「春日、鴬梅(おうばい)を翫(はや)す」が載っており、太宰府から都へ梅が移植された事が考えられる。 | |

| 平 安 |

845 | 承和12 | 『続後紀(ぞくこうき)』に「紫宸殿(ししんでん)の前庭に梅が植えられていた」と記載。 |

| 『古事談(こじだん)』六に「南殿(なんでん)の桜樹(おうじゅ)はもと是れ梅樹(ばいじゅ)なり」と記載。 | |||

| 874 | 貞観16 | 『三代実録(さんだいじつろく)』に「東宮(とうぐう)の紅梅(こうばい)」と記載されており、9世紀半ばに紅梅が渡来したと思われる。 | |

| 901 | 延喜1 | 菅原道真(すがわらのみちざね)が、飛梅(とびうめ)伝説を生んだ「東風吹(こちふ)かば 匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」を詠う。 | |

| 918頃 | 承平年間 18頃 |

『本草和名(ほんそうわみょう)』にウメが牟女(むめ)と記載。 | |

| 『和名抄(わみょうしょう)』にウメが宇女(うめ)と記載。 | |||

| 960 | 天徳4 | 都に悪疫(あくえき)が流行り、村上天皇(926~967年)の病気が、梅干とコンブの茶で回復したと伝えられる。 | |

| 984 | 永観2 | 日本最古の医学書『医心方(いしんほう)』に梅干が記載。 | |

| 鎌 倉 |

1214 | 健保2 | 禅僧・栄西(えいさい)が『喫茶養生記(きっさようじょうき)』で茶の効能を説き、この頃の僧が茶菓子として梅干を供した。 |

| 『世俗立要集(せぞくりつようしゅう)』に「梅干ハ僧家ノ肴(そうけのさかな)」と記載。 | |||

| 室 町 |

『食物服用之巻(しょくもつふくようのまき)』に「梅干は口に酢がたまるので、人の前で物にむせない」と記載。 | ||

| 『今川大双紙(いまがわだいそうし)』に「梅干をみれば口の中に唾液(だえき)が出て物にむせない」と記載。 | |||

| 戦 国 |

この頃、戦国大名の黒田如水(くろだじょすい)は、「男の子が生まれたら梅三株を植えよ」とのお触れを家臣(かしん)に出した。 |

| 江 戸 |

1619 | 元和5 | 徳川頼宣(よりのぶ)が紀伊藩主になり、まもなく安藤直次(なおつぐ)による、やぶ梅栽培の奨励策(しょうれいさく)が始まる。 |

| 寛文年間 | 京都・鹿苑寺(ろくおんじ)の鳳林和尚(ほうりんおしょう)の日記(1661~1673年)に、「紅色(べにいろ)の梅干が珍しい」と記載。梅干にシソが使用され始めたと思われる。 | ||

| 1675 | 延宝3 | この頃『雑兵(ぞうひょう)物語』が成立。梅干が戦場食として活用されたとある。 | |

| 1689 | 元禄2 | 埴田(はねた・現みなべ町)で梅干が作られる。 | |

| 1692 | 元禄5 | 『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』に、シソ染めの梅干が珍重品(ちんちょうひん)であると記載。 | |

| 1694 | 元禄7 | 梅の普及とともに種類も増え『花壇綱目(かだんこうもく)』に53種と記録。 | |

| 1695 | 元禄8 | 『尺素往来(しきそおうらい)』に、菓子として利用と記載されていることから、果樹栽培はこの頃から始まっていたと思われる。 | |

| 『本朝食鑑』に、豊後梅(ぶんごうめ)が梅の品種として初めて記載。 | |||

| 1696 | 元禄9 | 『農業全書(のうぎょうぜんしょ)』に「四五月葉をつみて、梅漬(うめづけ)」とシソについて記載。 | |

| 1712 | 正徳2 | 『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』に、烏梅が「脾(ひ)・肺(はい)二経の血分の薬である」と記載。 | |

| 小田原城主の大久保忠真(ただざね・1712年頃)は、梅の実を保存食料にする目的で、家臣達に梅の木を植えさせた。 | |||

| 平賀源内(ひらがげんない)の弟子の森島中良(もりしまなから・1756~1810年)は、自書『反古籠(ほごかご)』に「町人の子供が11~12才になれば、商いの修行に冬は梅干を売らす」と記載。 | |||

| 1781 | 天明元年 | 『和方一万方(わほういちまんほう)』に、「便血に梅干を黒焼、粉末にして用いる。水虫に梅干、里芋、銅のやすりくずを合わせつける」と記載。 | |

| 1817 | 文化14 | 『諸国古伝秘方(しょこくこでんひほう)』に、「腸炎には、青梅を擦り、搾り汁を天日に干して練り薬にする」と記載。 | |

| 『経験千万(けいけんせんばん)』に、「出血に梅干の黒焼を紛薬にする」「トゲに梅干の果肉をつける」と記載。 | |||

| 1826 | 文政9 | 『紀州田辺領名産品数書上帳』に、田辺・芳養(はや)・南部(みなべ)の梅干が名産品として記載。 | |

| 1827 | 文政10 | 『万代記(まんだいき)』九三巻に、岩代屋六兵衛、南部切目屋惣右衛門(きりめやそうえもん)、埴田(はねた)村土井儀兵衛(ぎへえ)などの商人が、江戸へ梅干を送ったと記載。 | |

| 水戸藩主の徳川斉昭(なりあき・1842年頃)が『種梅記(しゅばいき)』に梅への想いを記載。 | |||

| 幕末 | 『古方薬(こほうやく)議』に、烏梅(うばい)が「熱を下げ,下痢や口の乾き、タンを止める」とその効用について記載。 | ||

| 天保年間 | 埴田(現みなべ町)の浜口松次郎が、販売用梅干の製造を始める。 | ||

| 明 治 |

1873 | 明治6 | 微兵令(ちょうへいれい)が発布。施行とともに軍需用に梅干の需要がのびる。 |

| 1878 | 明治10 | 七月から翌年六月にかけてコレラが大流行し、梅干の需要がのびる。 | |

| 1886 | 明治19 | 内本幸二郎・内中為七が、晩稲(おしね)地区を開墾し、梅を植える。(梅畑経営の始まり) | |

| 1892 | 明治25 | 日高郡、有田郡で梅栽培が一般に普及。 | |

| 1893 | 明治26 | 南部町の山崎宗二郎(秋芳園・しゅうほうえん)が梅干業を始める。 | |

| 1901 | 明治34 | 内中源蔵が上南部村熊岡の持ち山4haを開墾、梅畑化。梅干の加工場を設ける。 | |

| 1902 | 明治35 | 上南部村晩稲の高田貞楠(さだぐす)が、内中梅の実生苗(みしょうなえ)を植栽する。 | |

| 1904 | 明治37 | 二月に日露戦争が始まり、軍需品として梅干の需要がのびる。「日の丸弁当」は、この頃生まれた言葉で、梅干が庶民に愛されていた様子が伺える。 | |

| 1905 | 明治38 | 『梅花集』に318種の梅が記載。 | |

| 1910 | 明治43 | 尋常(じんじょう)小学校の国語教科書に「梅干の歌」が記載。 | |

| 大 正 |

1916 | 大正5 | 梅干製造に取り組む兼業農家が続出し、南部町・田辺町(現田辺市)では梅干商組合が組織される。 |

| 1925 | 大正14 | 梅肉エキスの効能が記載された「赤本」が発行される。 | |

| 1926頃 | 末頃 | 南部町の山崎秋芳園が「封じ梅(梅肉紫蘇巻)」を作る。 | |

| 上南部村徳蔵(とくぞう)の森五郎松が「梅肉エキス」を作る。 | |||

| 昭 和 |

1928 | 昭和3 | 関西向けドブ漬け始まる。(以前は関東向けの白干梅が中心だった) |

| 1931 | 昭和6 | 上南部村筋(すじ)の小山貞一が、高田貞楠より穂木(ほぎ)を譲り受ける。南高の栽培の第一歩となる。 | |

| 1950 | 昭和25 | 上南部村の梅優良母樹(ゆうりょうぼじゅ)調査選定委員会が発足。メンバーは7名。竹中勝太郎委員長(当時南部高校教諭)、谷本勘蔵(当時上南部農協組合長で提唱者)、小山貞一、糸川国太郎、中本留吉、中松文太郎、日置文蔵で結成。 | |

| 梅優良母樹調査選定委員会が、上南部村内の37品種の優良母樹を調査、選定開始。 | |||

| 1954 | 昭和29 | 梅優良母樹調査選定委員会が、更に7品種を選抜。地蔵(じぞう)梅、白玉(しらたま)梅、薬師(やくし)梅、改良内田梅、高田梅、養青(ようせい)梅、青玉(古城)で、その中でも高田梅が最も優秀な品種と決定。 | |

| 1955 | 昭和30 | 梅優良母樹調査選定委員会が、青玉(古城)を保留。 | |

| 1962 | 昭和37 | 酒税法(しゅぜいほう)改正で、果実酒が自家製造出来ることになり、梅酒用青梅の需要が急増。 | |

| 1965 | 昭和40 | 梅優良母樹調査選定委員会の決定した、最優良品種の高田梅が「南高」として農林省に種苗名称(しゅびょうめいしょう)登録される。(登録番号184号) | |

| 1968 | 昭和43 | 和歌山県花に梅が決定。 | |

| 1973 | 昭和48 | 南部川村役場に、全国初の「うめ課」を設置。 | |

| 1974 | 昭和49 | かつお梅の製造開始。 | |

| 1977 | 昭和52 | 味梅(調味梅)の製造開始。 | |

| 1987 | 昭和62 | 南部川の花に梅、鳥にうぐいす、木にウバメガシを制定。 | |

| 平 成 |

1989 | 平成元年 | 南部川村で、2月11日を「梅の日」と制定。 |

| 1990 | 平成2 | 梅の栽培から加工まで、一貫した試験研究が行われる「南部川村うめ21研究センター」の施設が完成。 | |

このページは南部川村の許可のもと「南部川村うめ振興館常設展示図録」をもとに作成しました