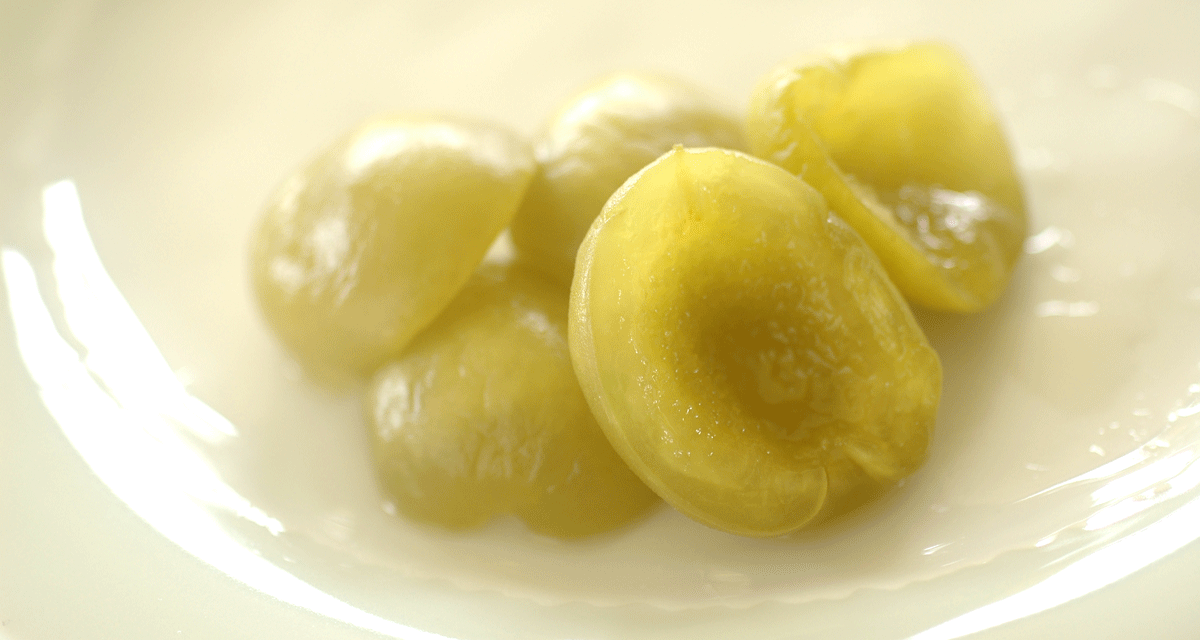

梅肉エキス

梅の果肉をすりおろし絞った汁を、

じっくり煮詰めて作る「昔からの家庭薬」

疲労回復・食あたりなど、

万能薬として重宝します。

φ(..)メモメモ

準備

梅仕事を始めるその前に・・・

忘れちゃいけない!梅の下ごしらえ。

用具は揃いましたか?

準備万端、整えて・・・

さあ、始めましょう!

梅酒

梅仕事の中でも、材料さえ揃えば、

誰でも手軽に漬けられる「梅酒」。

梅の有効成分がじっくりと溶け出して、

自分だけの「味」が作れますよ。

梅干し

一粒一粒「健康のために・・・」と、

家族への愛情がこもった梅干しは絶品です。

作る人によって、微妙に味が違う

といわれる「梅干し」。

貴方も漬けてみませんか?

梅シロップ

梅と砂糖から生まれた果汁を、

煮詰めれば梅シロップの出来上がり。

甘くてさっぱりした、

梅の「元気の素」を召し上がれ!

梅ジャム

さわやかな梅の酸味が

たまらない梅ジャム。

キッチンが梅のあまい香りで満たされ、

幸せな気分です。

【 材料・用意するもの 】

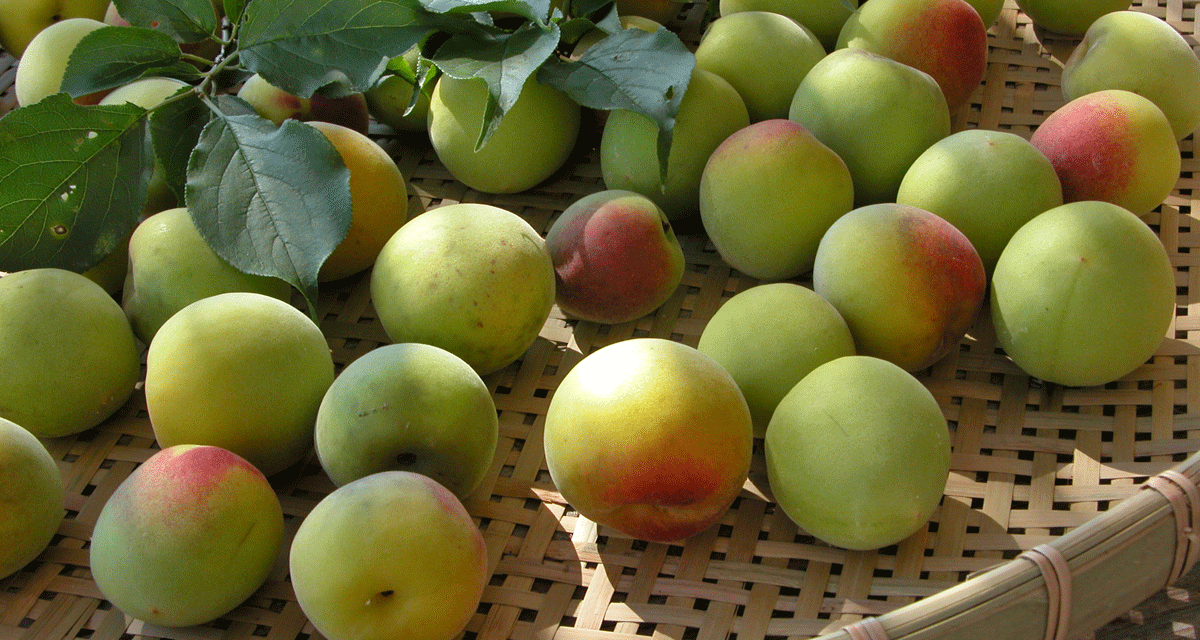

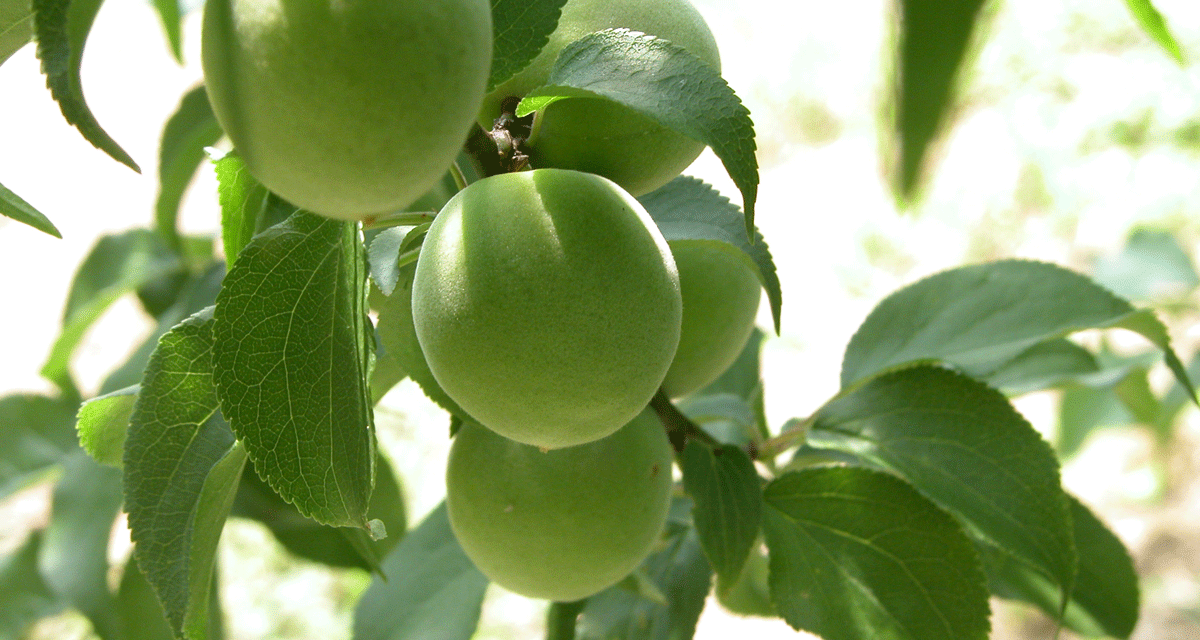

青梅(若くて青く固いもの)

おろし器・ボール

もめんの布・鍋

木じゃくし

殺菌した保存容器

1.

青梅は、丁寧に水で洗い、

水気を充分にきっておく。

おろし器で、青梅の果肉を

皮付きのまますりおろす。

2.

もめんの布に、

すりおろした果肉を入れ、

汁をしぼる。

3.

梅のしぼり汁を、

鍋に移し、火にかける。

最初は弱めの中火にかけ、

全体が温まってきたら

弱火にして、加熱する。

4.

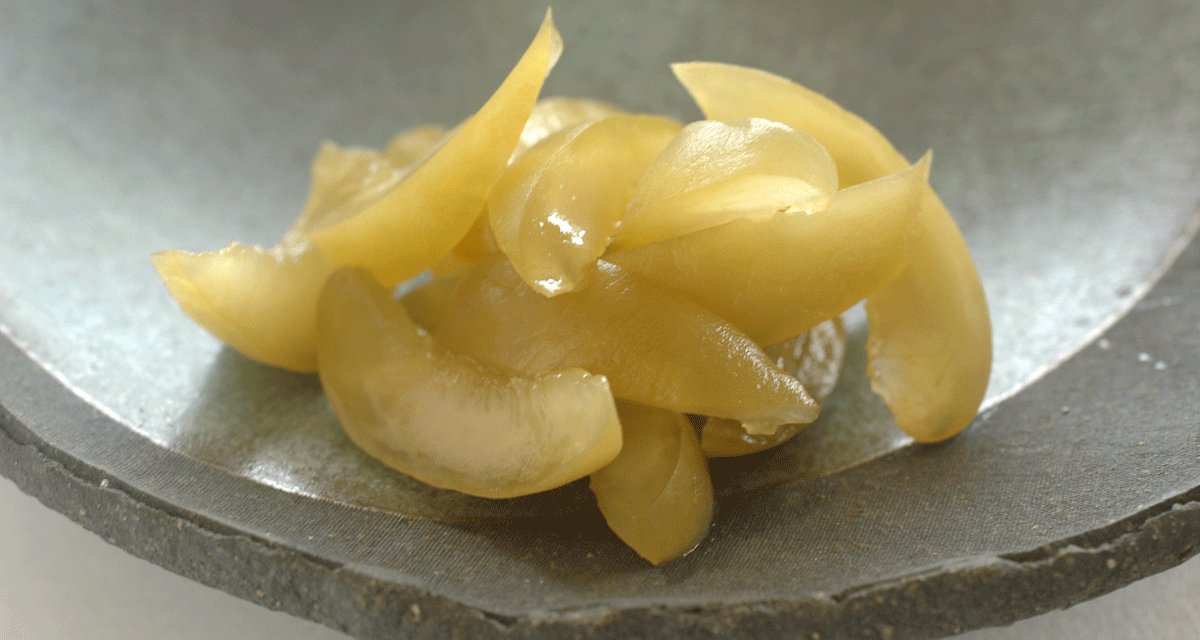

黄色いアクを丁寧にすくいとり、時々、木じゃくしで混ぜながら弱火でじっくり煮詰める。

表面に光沢が生まれ、黒くトロリとして、木じゃくしでスジがひけるようになったら火を止める。

あら熱がとれたら、保存容器に入れる。常温で長期間保存できる。

Need help?

「梅肉エキス」Q&A

梅の実について

梅肉エキスには「若く青い新鮮な青梅」をお薦めします。

おすすめは「フレッシュ南高梅」

酸味が強く、触ってみて果肉が堅く、しっかりとした梅が良いでしょう。

いいえ。あまり上手くいきませんので、お薦めできません。

完熟梅(黄色くなった梅)は果肉が柔らかく、

若い青梅で作るより、採れるエキスの量は少なめです。

そしてエキスを煮詰めると、パサパサした状態になってしまい、

若い青梅で作るように、なめらかなエキスはできません。

梅肉エキスは、やはり硬い青梅で作る方が良いようです。

和歌山県みなべ地方で栽培されている品種なら、

「南高梅(なんこううめ)」「古城(ごじろ)」が適しています。

他には「豊後(豊後)」や「白加賀(しろかが)」も適しています。

日本各地には、それぞれの土地や気候に適した梅が数多くあります。

品種にこだわらず、地元でとれる手に入りやすい新鮮な梅を

上手に使ってみましょう。購入の際には、八百屋さんに訊いてみると良いでしょう。

作ることはできるでしょうが、果肉が少ない小梅は、

実をすりおろし、エキスをしぼるだけで大仕事です。

作業がとてつもなく大変ですので、あまりお薦めできません。

作り方について

梅仕事は、強力な「酸」を伴います。

酸で腐食しやすい金属素材の道具の使用は、できるだけ避けましょう。

おろし器・「セラミック製・陶製」

鍋・「ホーロー製・ガラス製・陶製」

などを使われる事をお薦めします。

おろし器ですりおろす代わりに、

ジューサーやミキサーを使えば、比較的 楽にエキスをしぼれます。

種を取り除いた梅の果肉をジューサーに入れ、撹拌(かくはん)します。

水気が足りない場合は、水を少量加えて撹拌すると良いでしょう。

梅の酸で、ミキサーの金属が傷むおそれがありますので、

使い終わったら必ず、すぐに水洗いして酸を落としましょう。

煮つめる時間は1kgの梅で

約1時間半~2時間が目安です。

冷めると固くなりますので、

少し柔らかめで、火を止めるのがコツです。

煮詰めすぎたエキスは、水を少し加えて均一に溶かし、

再び弱火にかけましょう。

そして、すこし緩めかな?と思うくらいで火を止めましょう。

冷めると丁度良い固さになります。

※水を加えたエキスは、長期保存には適しません。

できるだけ、早目に使い切るようにしましょう。

容器・保存について

梅肉エキスは酸が強いので、陶器製・ガラス製のものに保存しましょう。

乾燥を防ぐため、蓋(ふた)がきっちり閉まり、密閉できる容器が最適です。

梅肉エキスは、常温で長期保存できます。

室内の直射日光が当たらない場所で保管してください。

また気温によって若干、エキスの固さが変わります。

(夏は柔らかめに、冬は硬めになりがちです)

大事にしすぎて、冷蔵庫で保管すると、

低温のためにエキスが硬くなりますので、ご注意を。

はい。しっかり密封保管していれば大丈夫です。

梅肉エキスが、すこし柔らかめになるだけで、

品質には何の問題もありません。どうぞ、ご安心を。

低温のため、梅肉エキスが硬くて使いづらい時は、

保存容器ごとお湯で少し温めると、柔らかくなりますよ。

梅肉エキスは、温度によって若干、固さが変わります。

夏場の温度の高い季節は柔らかく、

逆に冬場、温度が低くなると硬くなります。

味見について

出来上がったら、すぐに飲めますよ。

青梅1kgから、わずか20~40gしか出来ません。

出来上がり量に幅があるのは、エキスの濃縮(水分含量)の度合いによって違うからです。

あまり濃縮せずに、水分を多く残すと量もたくさん出来て、トロッとした感じに仕上がります。

逆に濃縮すればするほど、水分が少なくなるので出来る量も少なくなり、濃厚なエキスに仕上がります。

梅肉エキスに、賞味期限は存在しません。

梅肉エキスは非常に殺菌力が強く、ほとんど変質する事がありません。

(今までに「腐った」という話を聞いた事がありません)

清潔に使えば、何年経っても品質は変わりませんよ。

はい。もちろん食べられますよ。

・・・といいながら20年前のエキスなんか見たこと無い!

どんな物か見てみたいし、味わってみたいです(^^)

そのまま召し上がるのが一番お手軽ですが、食べ辛い場合は、

・お湯や水で割って飲む。

甘味(ハチミツなど)を加えると、さらに飲みやすくなります。

・ヨーグルトに混ぜると爽やかなデザートに

・梅シロップと合わせるとスペシャルドリンクに

その他、飲み物に混ぜたり、料理の調味料として使ったり・・・

自分に合った方法を見つけましょう。

毎日、ほんの少しの量を服用すれば、梅肉エキスの効果も高まります。

梅のエキス分が出てしまった絞りカスですので・・・

「どうしても!」ということなら、ジャムに利用されたらいかがでしょう。

手順は、次のとおりです・・・

ホーロー鍋に、絞りカスと、ひたひたの水を加え、

果肉が柔らかくなるまで、アクを取りながら弱火で煮る。

※「ひたひたの水」とは、材料が少しだけ水から出ている状態の水加減

果肉の70~90%の砂糖を、数回に分けて加え、煮詰める。

仕上げに梅酒(洋酒でもOK)を少量加えると、風味も増す。

梅肉エキスは「血流改善効果が高い」と報告されています。

梅肉エキスに含まれているクエン酸・リンゴ酸・ムメフラールには、

血液をサラサラにして、流れやすくする強い血流改善効果があります。

血液は言うまでもなく、体の隅々の細胞に、酸素や栄養分を供給し、

老廃物を取り除くなどの、働きをしています。

血液の流れが良くなれば、酸素や栄養分の供給がスムーズになり、

老廃物の回収も早くなって、体全体が活性化します。

血液内にコレステロールなどがたまるのを防ぐなど、

生活習慣病の発生を防いでくれます。

梅肉エキスに含まれているクエン酸には殺菌作用があり、

体内で生じる疲労物質の乳酸を分解して、身体の活力を改善します。

腸炎ビブリオ菌や黄色ブドウ糖球菌は有機酸に弱いので

食中毒の予防にも効果的。O-157などにも有効とされています。