なんでも梅学

うなぎと梅干し

一緒に食べてはいけないと言われる「食べ合わせ」。

「うなぎと梅干は食べ合わせが悪い」と言われてきた。

さて、本当にこの説は正しいのだろうか?

なんでも梅学

梅雨と梅の関係

梅雨は、梅にとって恵みの雨。

この季節に雨が降ることで、

梅の実は大きく膨らんでいく。

ところで「梅雨」はなぜ「梅の雨」と書くのだろう?

なんでも梅学

烏梅(うばい)

「烏梅」ってなに?名前の由来

どんな味?なにに効くの?

烏梅について、ありったけ。

なんでも梅学

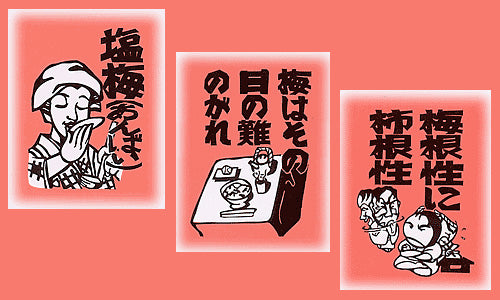

ことわざ・言い伝え

「梅」にまつわることわざや

言い伝えは、たくさんあります。

あなたは、いくつ知っていますか?

なんでも梅学

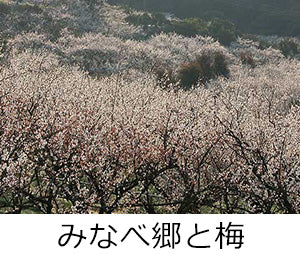

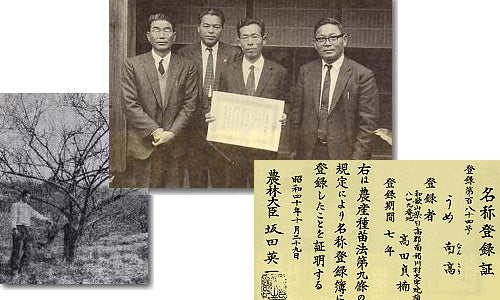

南高梅のルーツ

農園のある和歌山県みなべ町で生まれた「南高梅」は、

現在では押しも押されぬ「梅」の一流ブランド品。

その誕生には、一体どんなドラマが隠されているのかな?

なんでも梅学

「古い梅干し」大集合

日本人と梅干しの由来・梅にまつわる年表

梅干が一般家庭の食卓に並ぶようになったのは江戸時代。

なんでも梅学

美術の中の「梅」

日本の伝統色にいきづく梅

こんなにあるよ!梅の紋章(家紋)

なんでも梅学

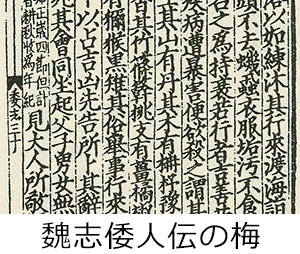

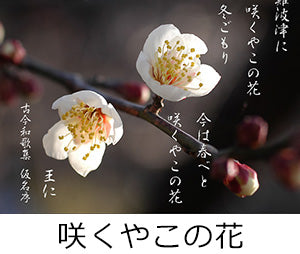

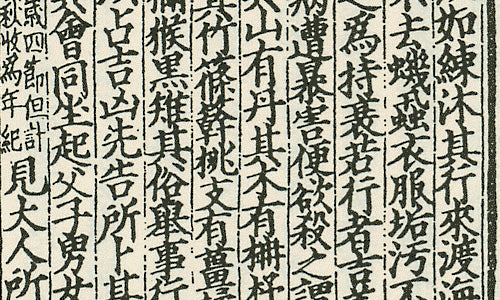

歴史の中の「梅」

『魏志倭人伝』に記されていた梅

弥生時代の遺跡から梅の遺物が出土

仁徳朝に「咲くやこの花」

なんでも梅学

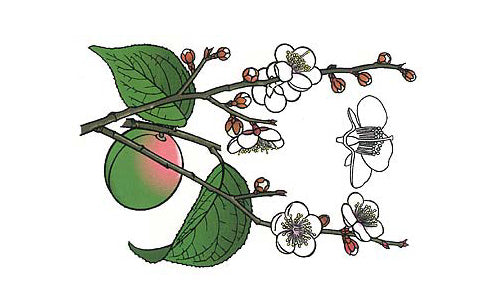

梅のプロフィール

ALL ABOUT「梅」

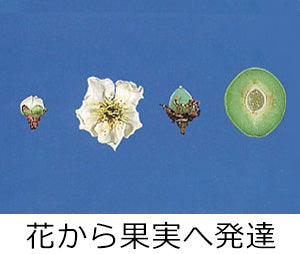

図解版 花から果実への発達

梅の花を解剖してみよう

なんでも梅学

いろいろな梅の花

「梅」の品種は300種以上あると言われる

梅の開花前線@日本列島

うなぎと梅干し

昔から、一緒に食べてはいけないと言われる「食べ合わせ」。

辞書には「一緒に食べると害になるもの」とある。

「うなぎと梅干は食べ合わせが悪い」と言われてきた。

実際に、この食べ合わせを避けている人も、多いようだ。

さて、本当にこの説は正しいのだろうか?

検証「うなぎと梅干し」は、体に良くないの?

【医学的には】

梅干は胃酸を濃くして、うなぎの油分の消化を助けるので好ましい。

食べ合わせの言い伝えには、根拠なし。

【食べ合わせ実験】

実際に、家族4人で一緒に食べてみたが、全員体調に何も異常なし。

以上の結果から、うなぎと梅干を一緒に食べたからといって、

体調に悪影響を及ぼすといった、明らかな医学的根拠はない。

これはあくまでも迷信なのだ。

では、いったい何故そのような迷信が生まれたのだろうか。

それには、いくつかの説が考えられる。

根拠ない「迷信」が生まれた理由

【ぜいたくの戒め説】

梅干は胃酸を分泌させ、食欲を増進させる。

そのため、高価なうなぎをたくさん食べることになる。

贅沢(ぜいたく)を戒めるために、生まれた言い伝えではないか。

【過食の戒め説】

うなぎも梅干も、食がすすむ食材だ。

脂っこいうなぎも、梅干を食べながらだと

口の中がスッキリして、つい食べ過ぎてしまうので、

食べ過ぎを防ぐ意味で、言われたのではないか。

【栄養の消失説】

梅干には、脂っこい食物をサッパリさせる性質があるので、

体内でうなぎの栄養分が消されてしまうのでは…と心配したため。

【食中毒の予防説】

うなぎが腐っていたら、酸味がある。

もし梅干しを一緒に食べると、梅の酸味のせいで、

うなぎが腐っていることが判らないため。

このように、「食べ合わせの言い伝え」の中には、

食べ物に敏感で、大切に考えた昔の人の知恵が詰まっている。

昔からの言い伝え「食べ合わせ」を検証

●「天ぷらとスイカ」「うなぎとスイカ」

油の多い食物(天ぷら・うなぎ)と、

水分の多い食物(スイカ)を一緒に食べると、

胃液が薄まり、消化不良を起こすことがある。

胃腸の弱い人、特に下痢気味の人は、避けたほうが無難。

●「天ぷらと氷」「天ぷらとアイスクリーム」

体を温める食物(天ぷら)と、

体を冷やす食物(氷・アイス)を一緒に食べると、

胃腸に負担をかける場合がある。

●「蟹と柿」

傷みやすい蟹(かに)と、消化の悪い柿の組み合わせ。

蟹も柿も体を冷やすので、一緒に食べると身体を冷やす。

冷え性の人は症状が重くなるので、要注意。

また両者は、山のものと海のものの組み合わせでもある。

昔は両方を一緒に食べようとすると、

食材を調達するまでに時間が要して、

どちらかが傷んでしまう場合があったため、食中毒の戒め。

●「蟹とかき氷」「柿とそば」

体を冷やすものどうしの組み合わせ。

一緒に食べると体が冷え、

内臓機能が低下し、腹痛になる可能性が高くなる。

冷え性の人は症状が重くなるので、要注意。

●「トコロテンと生卵」

消化が悪いものどうしの組み合わせ。

両方とも消化に時間がかかるので、胃腸に負担が掛かる。

●「犬肉とニンニク」(韓国)

互いに滋養がつきすぎて、たくさん食べるとのぼせる。

医学的に避けたい「食べ合わせ」

医学的に避けたい「食べ合わせ」

●「トマトvsきゅうり」「大根vs人参」ビタミンCが壊れてしまう

トマト・大根には、豊富なビタミンCが含まれているが、

生のきゅうり・人参に含まれるアスコルビナーゼには、ビタミンCを壊す作用がある。

アスコルビナーゼは酸に弱いので、生で食べる時は、酢やレモン汁をかけると良い。

アスコルビナーゼは熱にも弱いので、加熱してもOK。

●「レバーvsみょうが」レバーの栄養素を十分に吸収できない

「栄養素の宝庫」と呼ばれるレバーには、新陳代謝を活発にする働きがあるが、

みょうがの苦味物質が胃腸の働きを抑えるため、栄養素の吸収を妨げてしまう。

●「豚肉vs冷たいそば」身体を冷やす

ビタミンB1が豊富な豚肉は、体や脳の働きを活発にするが、体を冷やす作用も。

この食べ合わせは胃を冷やし、栄養素や有効成分の吸収を妨げるので要注意。

●「なすの漬物vs冷たいそば」冷え性の人には向かない

なすの漬物は体を冷まし、そばには胃を冷やす作用がある。

だから、下痢をしたり手足が冷えることになる。

加熱すればその作用は緩和されるので、温かい汁そばならOK。

●「酒vsからし」炎症を悪化させる

酒とからしは、血行を促すため、かゆみが出てしまう可能性がある。

じんましんや湿疹が出やすい人は、注意が必要。

おすすめの「付け合せ」

一見脇役のようにも見えるが、体に良い組み合わせになるように考えられた知恵。

普段、あたり前のように食べていた食べ合わせにも、ちゃんとした理由がある。

●「とんかつ+キャベツ」老化防止と疲労回復

キャベツは食物繊維を多く含むため、とんかつの油分の吸収を抑制する。

また、とんかつは高カロリーだが、キャベツにはカロリーを燃やす働きもある。

●「お寿司+ガリ(甘酢しょうが)」殺菌と消化促進の役割

殺菌作用のあるガリ。その抗菌効果で生魚の毒を消し、食中毒を防止する。

また、胃の働きを整え、消化を促進する働きがある。

脂っこいネタを食べた後、口直しとして食べれば、口の中がサッパリする。

●「サンドイッチ+ピクルス」むくみを解消

キュウリを酢漬けした西洋風の漬け物が、ピクルス。

パンは塩分が多いので、むくみやすい人は注意が必要なのだが、

キュウリには、むくみを解消する働きがあるのでGood。

サンドイッチに使われる、マーガリンやバターの油っぽさを

ピクルスによってサッパリさせる効果もある。

●「カレー+らっきょ」胃もたれを治し食欲増進

カレーは脂っこいため、食後に胃がもたれることもあるが、

らっきょの香りに含まれる硫化アリルが、胃の働きを助けてくれる。

甘酢漬けのらっきょが、カレーの辛味を軽減し、食欲を増進させる作用もある。

●「ステーキ+クレソン」消化を促進

クレソンの苦味と辛味が消化を促進。

ステーキを焼くとき、調味料として塩を使うので、口の中が乾きがちだが、

クレソンには乾きをとる働きもある。

●「刺身+わさび・しその実」殺菌作用で食中毒を防止

刺身は生ものなので、食中毒を引き起こす菌が発生することがある。

殺菌作用の強いわさび・しその実は、食中毒の防止にもなる。

さらに、胃の働きを高めて、消化を助ける働きもある。