なんでも梅学

梅雨と梅の関係

梅雨は、梅にとって恵みの雨。

この季節に雨が降ることで、

梅の実は大きく膨らんでいく。

ところで「梅雨」はなぜ「梅の雨」と書くのだろう?

なんでも梅学

うなぎと梅干し

一緒に食べてはいけないと言われる「食べ合わせ」。

「うなぎと梅干は食べ合わせが悪い」と言われてきた。

さて、本当にこの説は正しいのだろうか?

なんでも梅学

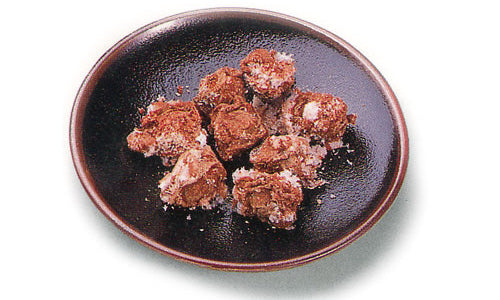

烏梅(うばい)

「烏梅」ってなに?名前の由来

どんな味?なにに効くの?

烏梅について、ありったけ。

なんでも梅学

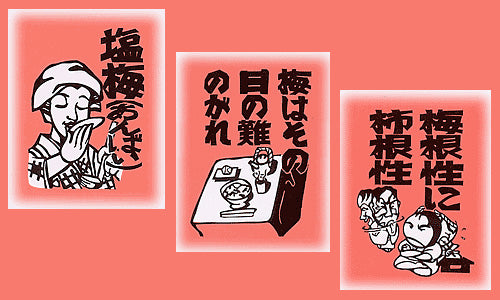

ことわざ・言い伝え

「梅」にまつわることわざや

言い伝えは、たくさんあります。

あなたは、いくつ知っていますか?

なんでも梅学

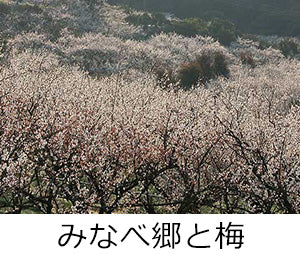

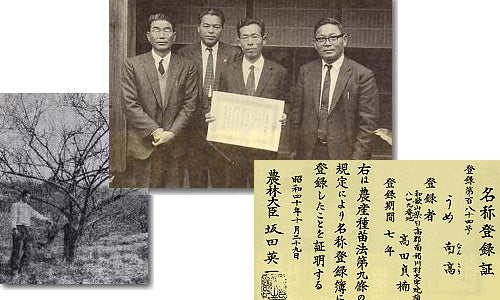

南高梅のルーツ

農園のある和歌山県みなべ町で生まれた「南高梅」は、

現在では押しも押されぬ「梅」の一流ブランド品。

その誕生には、一体どんなドラマが隠されているのかな?

なんでも梅学

「古い梅干し」大集合

日本人と梅干しの由来・梅にまつわる年表

梅干が一般家庭の食卓に並ぶようになったのは江戸時代。

なんでも梅学

美術の中の「梅」

日本の伝統色にいきづく梅

こんなにあるよ!梅の紋章(家紋)

なんでも梅学

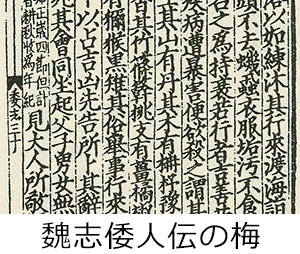

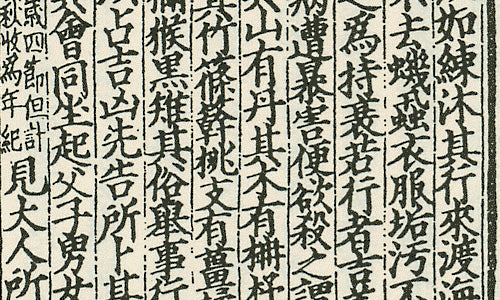

歴史の中の「梅」

『魏志倭人伝』に記されていた梅

弥生時代の遺跡から梅の遺物が出土

仁徳朝に「咲くやこの花」

なんでも梅学

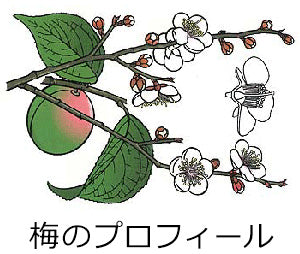

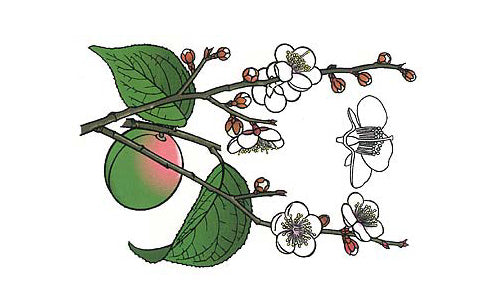

梅のプロフィール

ALL ABOUT「梅」

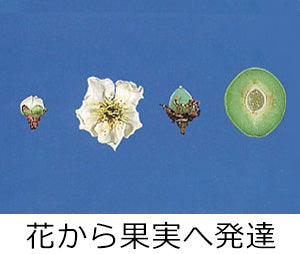

図解版 花から果実への発達

梅の花を解剖してみよう

なんでも梅学

いろいろな梅の花

「梅」の品種は300種以上あると言われる

梅の開花前線@日本列島

梅雨(つゆ)と梅の関係

梅雨の雨は、梅にとって恵みの雨。

この季節に雨が降ることで、梅の実は大きく膨らんでいく。

ところで、「梅雨」はなぜ「梅の雨」と書くのだろう?

恵みの雨「梅雨(つゆ)」

「梅雨」とは、6月~7月中旬、中国の長江下流域から朝鮮半島、

日本列島(北海道を除く)に見られる雨期のこと。

それほど雨足の強くない雨が、長期に亘って続くのが特徴。

現在、中国では「梅雨(メイユー)」、韓国では「長霖(チャンマ)」と呼ぶ。

「梅雨」は東アジア特有の雨期であり「梅」も東アジアにしか生息しない植物だ。

中国で生まれた言葉「梅雨(ばいう)」

「梅雨」の語源には、いくつかの説がある。

- 「梅の実が熟す頃に降る雨」という意味で、

中国の長江流域では「梅雨(ばいう)」と呼んでいたという説。

- 「黴(カビ)が生えやすい時期の雨」という意味で、

「黴雨(ばいう)」と呼んでいたが、カビでは語感が良くないので

同じ読みで季節に合った「梅」の字を使い「梅雨」になったという説。

「梅雨」という言葉は、江戸時代に日本へ伝わり、

その頃から、日本でも「梅雨(つゆ)」と呼ばれるようになった。

それにも、いくつかの説がある。

日本で「梅雨(つゆ)」と呼ぶようになった由来

「梅雨」の語源には、いくつかの説がある。

- 「露(つゆ)」から連想した。

- 梅の実が熟す時期だから「つはる」から連想した。

- 梅の実が熟し潰れる時期だから「潰ゆ(つゆ)」と関連つけた。

- カビのせいで物がそこなわれる「費ゆ(つひゆ)」から連想した。

「梅雨」という言葉が伝わる以前は「五月雨(さみだれ)」といった。

「さ」は陰暦の5月(現在の6月)、「みだれ」は「水垂れ」を意味する。

「梅雨」と係わりの深い言葉

「入梅(にゅうばい)」

雑節の一つで、太陽が黄経80度の点を通過する日。

毎年6月11日か12日。立春から数えて135日目にあたる。

本来は「梅雨入り」の漢語的表現だ。

梅雨の季節全体を「入梅」と呼ぶ地方もある。

太陽黄経に基づく定義は現在のもので、

芒種の後の最初の壬の日を「梅雨入り」

小暑の後の最初の壬の日を「梅雨明け」としていた時期もあった。

本当の梅雨入り・梅雨明けの日付は、

年により地方により異なるものであるが、

農家にとって梅雨入りの時期を知ることは

田植えの日取りを決めるのに重要だったので、

その目安としてこの暦日が設けられた。

「梅雨入り」と「梅雨明け」

気象庁では、前後数日間の天気経過と予想を比較し、

晴天から曇雨天へ移り変わる中間の日を「梅雨入り」とする。

近畿地方では6月上~中旬頃。

現在は、気象庁の本庁、管区気象台及び地方中枢官署

(新潟、名古屋、広島、高松、鹿児島の各地方気象台)が、

観測及び予報に基づいて「梅雨入り・明け」を発表。

太平洋高気圧が夏にかけて強まり、

オホーツク方面の気温が高まるにつれて

「梅雨前線」は衰え、待望の「梅雨明け」となる。

この間、約一か月半だ。