なんでも梅学

烏梅(うばい)

烏梅は未熟な梅の果実を薫製にしたもの。

梅実を籠に入れ、釜戸の煙で黒く燻し、

乾燥させて作る。

なんでも梅学

梅のプロフィール

ALL ABOUT「梅」

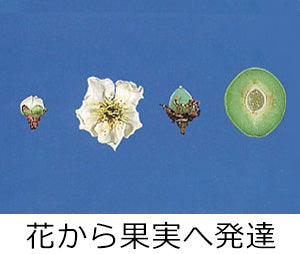

図解版 花から果実への発達

梅の花を解剖してみよう

なんでも梅学

いろいろな梅の花

「梅」の品種は300種以上あると言われる

梅の開花前線@日本列島

なんでも梅学

梅雨と梅の関係

梅雨は、梅にとって恵みの雨。

この季節に雨が降ることで、梅の実は大きく膨らんでいく。

ところで「梅雨」はなぜ「梅の雨」と書くのだろう?

なんでも梅学

うなぎと梅干し

一緒に食べてはいけないと言われる「食べ合わせ」。

「うなぎと梅干は食べ合わせが悪い」と言われてきた。

さて、本当にこの説は正しいのだろうか?

なんでも梅学

烏梅(うばい)

「烏梅」ってなに?名前の由来

どんな味?なにに効くの?

烏梅について、ありったけ。

なんでも梅学

ことわざ・言い伝え

「梅」にまつわることわざや

言い伝えは、たくさんあります。

あなたは、いくつ知っていますか?

なんでも梅学

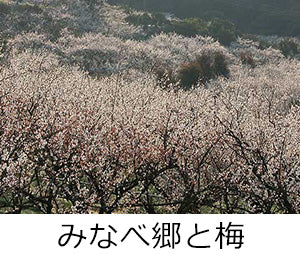

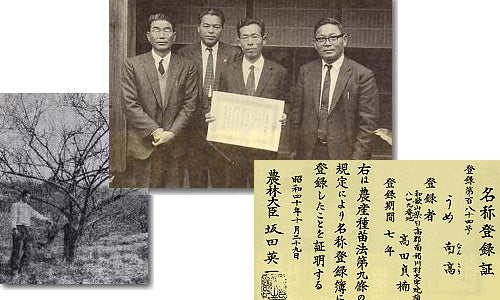

南高梅のルーツ

農園のある和歌山県みなべ町で生まれた「南高梅」は、

現在では押しも押されぬ「梅」の一流ブランド品。

その誕生には、一体どんなドラマが隠されているのかな?

なんでも梅学

「古い梅干し」大集合

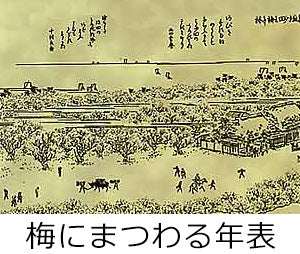

日本人と梅干しの由来・梅にまつわる年表

梅干が一般家庭の食卓に並ぶようになったのは江戸時代。

なんでも梅学

美術の中の「梅」

日本の伝統色にいきづく梅

こんなにあるよ!梅の紋章(家紋)

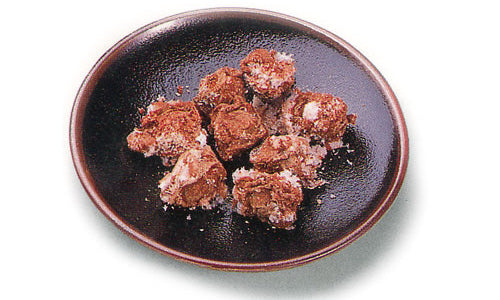

烏梅(うばい)

「烏梅」ってなに?

未熟な梅の果実を、薫製(くんせい)にしたもの。 梅実を籠(かご)に入れ、釜戸(かまど)の煙で 黒く燻(いぶ)し、乾燥させて作る。

名前の由来

「烏梅」の「烏」はカラス。 黒い色にちなみ、名付けられたと思われる。 マムシやイモリの黒焼が漢方薬なのだから、 梅も黒くいぶされても不思議ではない。 逆にいかにも効きそうな漢方薬に思える。

どんな味?どんな形?

強い酸味があり、ほぼ球状の形。

表面は真っ黒でシワがあり、壊れやすい。

烏梅の薬効 なにに効くの?

鎮痛・解毒作用がある健胃整腸の妙薬。煎じて風邪薬や胃腸薬として用いる。

「熱冷まし」「下痢止め」「咳止め」「食物や薬物中毒」

「回虫駆除」「止血」「すり傷」「切り傷の手当て」など

昔から民間薬として重宝され、漢方薬として現在も用いられている。

日本女性を彩った紅と烏梅の関係

烏梅は漢方薬としてだけでなく、当時は全く別の用途に使われ、貴重な物とされた。

梅には「クエン酸」が多く含まれている。

紅花から「紅」の色素を取り出す時、その天然のクエン酸を

染色の「媒染剤(ばんせんざい)」として利用した。

奈良県の月ケ瀬梅林は「烏梅」を作るために植えられた梅林だ。しかもそれは薬用ではなく、主に紅花染め用に使われていた。

特権階級の人々が愛用した「紅花染め」。そして、日本女性を彩った口紅・頬紅に、烏梅は、欠くことのできない存在だった。

※紅花染めの場合、まずオレンジ色の紅花から、アルカリ性の灰汁で紅色を分離し、その後、烏梅(クエン酸)で繊維へ紅色を染着する。染色は、化学変化を利用して行われる。

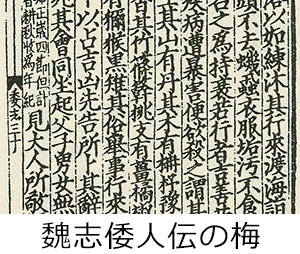

歴史上の文献に記された烏梅

●中国の古書に烏梅の製法

六朝末、後魏で著作された実用農書『斉民要術』に実梅の製法が記載。

「烏梅、白梅、蜜梅」の製法が載っている。

※「烏梅」が薬用の薫製にした黒い梅実。「白梅」が梅干し。「蜜梅」が蜜漬けの梅。

●江戸時代の民間薬

日本では、正徳2(1712)年に発行された図説百科事典の『和漢三才図会』に、 烏梅が「脾・肺二経の血分の薬である」と記載。

インフルエンザを含む悪性流行疫病を治し、咳・熱を止め、白梅はおできや乳腺炎に薬効があると書かれている。

遣唐使が持ち帰った烏梅

万葉時代に中国から、漢方薬として渡来。 日本には樹木より先に、生薬としての烏梅(中国語では「wu mei」ウ メイ)が漢方薬として渡来した。

このため、後から入ってきた樹木も「ウメ」と呼ばれるようになったという説もある。

参考文献:「日本の色辞典」吉岡幸雄