なんでも梅学

「古い梅干し」大集合

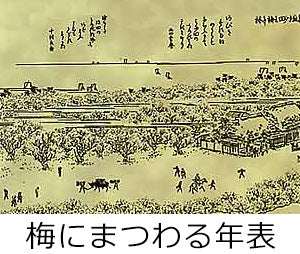

日本人と梅干しの由来・梅にまつわる年表

梅干が一般家庭の食卓に並ぶようになったのは江戸時代。

なんでも梅学

美術の中の「梅」

日本の伝統色にいきづく梅

こんなにあるよ!梅の紋章(家紋)

なんでも梅学

歴史の中の「梅」

『魏志倭人伝』に記されていた梅

弥生時代の遺跡から梅の遺物が出土

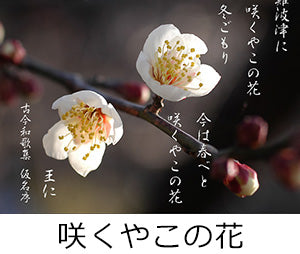

仁徳朝に「咲くやこの花」

なんでも梅学

梅のプロフィール

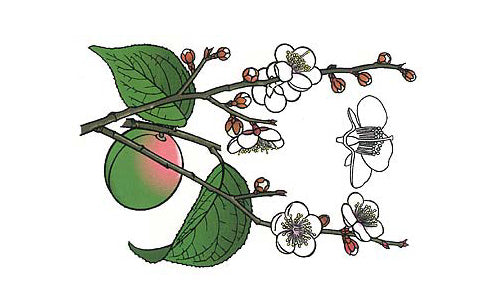

ALL ABOUT「梅」

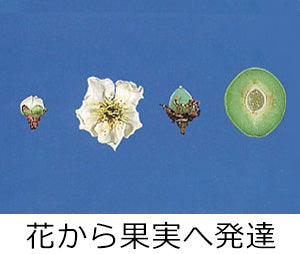

図解版 花から果実への発達

梅の花を解剖してみよう

なんでも梅学

いろいろな梅の花

「梅」の品種は300種以上あると言われる

梅の開花前線@日本列島

なんでも梅学

梅雨と梅の関係

梅雨は、梅にとって恵みの雨。

この季節に雨が降ることで、梅の実は大きく膨らんでいく。

ところで「梅雨」はなぜ「梅の雨」と書くのだろう?

なんでも梅学

うなぎと梅干し

一緒に食べてはいけないと言われる「食べ合わせ」。

「うなぎと梅干は食べ合わせが悪い」と言われてきた。

さて、本当にこの説は正しいのだろうか?

なんでも梅学

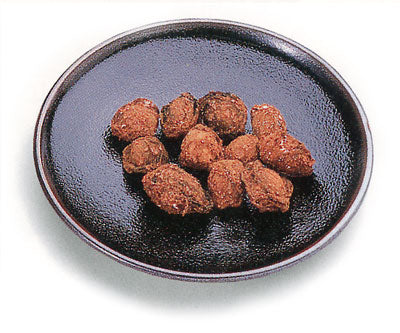

烏梅(うばい)

「烏梅」ってなに?名前の由来

どんな味?なにに効くの?

烏梅について、ありったけ。

なんでも梅学

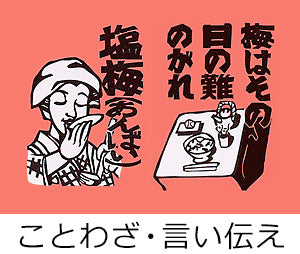

ことわざ・言い伝え

「梅」にまつわることわざや

言い伝えは、たくさんあります。

あなたは、いくつ知っていますか?

なんでも梅学

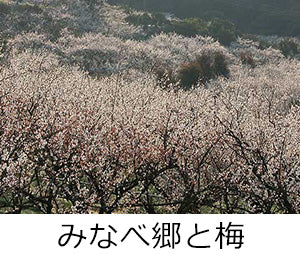

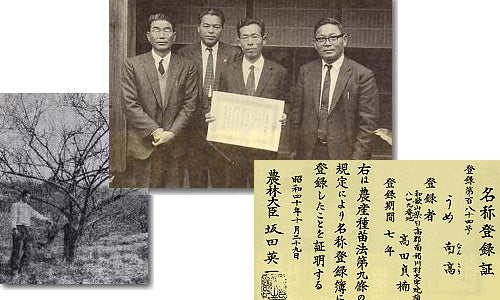

南高梅のルーツ

農園のある和歌山県みなべ町で生まれた「南高梅」は、

現在では押しも押されぬ「梅」の一流ブランド品。

その誕生には、一体どんなドラマが隠されているのかな?

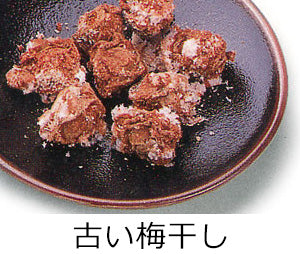

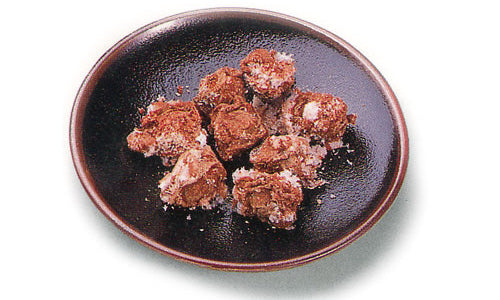

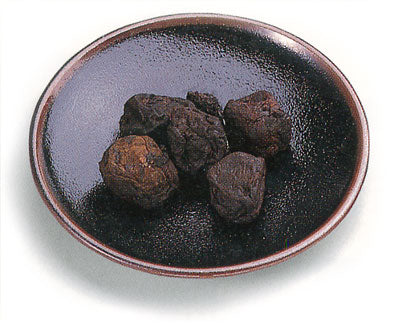

「古い梅干し」大集合

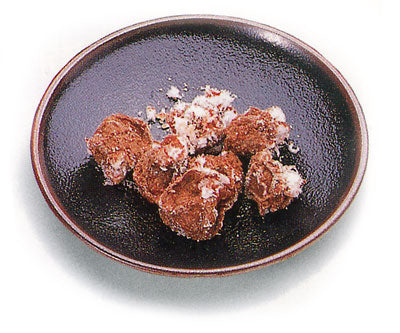

「古い梅干し」というと、あなたはどんな梅干しを思い浮かべますか?

「???」「塩がいっぱい噴いて・・」「シワシワでカチカチ?」

想像はつくものの、実際見たことがある方は、あまりいないかもしれません。

今日は我が「みなべ町」に伝わる古い梅干しを実際に見てみましょう!

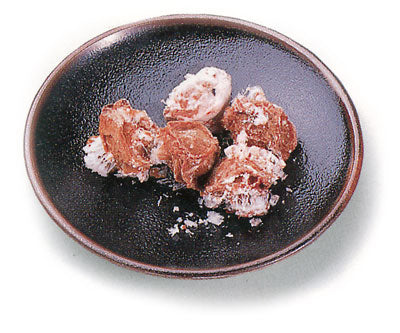

日本最古の薬草漬け梅干し

- 幕末「古方薬議(こほうやくぎ)」に

烏梅(うばい)の効用について

記載される。

江戸末期の梅干し

- 文政10年田辺藩が梅干業を統制下におき

藩に任命された梅商人が

江戸へ梅を送る。 - 天保年間埴田(はねた・現みなべ町)

の浜口松次郎が、

販売用梅干の製造を始める。

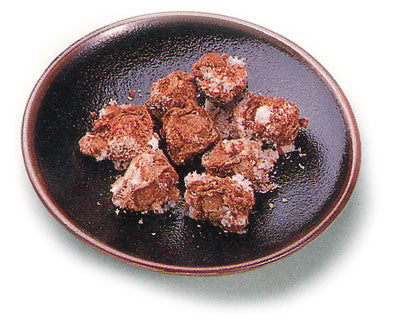

明治初期の梅干し

- 明治初め微兵令(ちょうへいれい)が発布。

施行とともに軍需用に

梅干の需要がのびる。 - 明治10年コレラが大流行し、

梅干しの需要がのびる。 - 明治12年内本徳松が

晩稲(おしね・現みなべ町)に

購入した山林に良種の種を発見し、

実生増殖する。

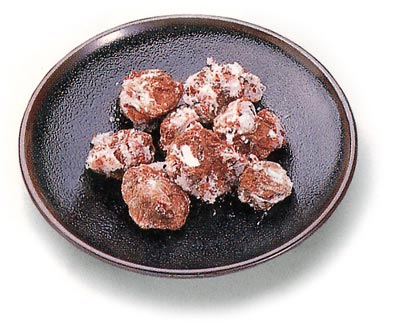

明治中期の梅干し

- 明治19年内本幸二郎、内中為七が、

晩稲地区を開墾し、梅を植える。

(梅畑経営の始まり) - 明治25年和歌山県日高郡・有田郡で

梅栽培が一般に普及する。

明治後期の梅干し

- 明治37年二月に日露戦争が始まり、

軍需品として梅干の需要がのびる。

「日の丸弁当」は、この頃生まれ

た言葉で、梅干が庶民に愛されて

いた様子が伺える。 - 明治43年尋常(じんじょう)小学校の

国語の教科書に「梅干の歌」が

記載される。

大正の梅干し

- 大正14年梅肉エキスの効能が記載された

「赤本」が発行される。

昭和初期の梅干し

- 昭和6年小山貞一(こやまていいち)が

高田貞楠より穂木を譲り受け、

南高梅の栽培の第一歩となる。

昭和中期の梅干し

- 昭和37年酒税法(しゅぜいほう)改正で、

果実酒が自家製造出来ることになり、

梅酒用青梅の需要が急増。 - 昭和40年最優良品種に決定した

高田梅が「南高(なんこう)」

として農林省に種苗登録される。

昭和後期の梅干し

- 昭和48年南部川村に

全国初の「うめ課」が設置される。 - 昭和52年味梅干(調味梅干)の製造開始。

申年(さるどし)の梅

960年の申年に都で悪疫が流行った時、病に臥した村上天皇が梅干を食べて回復したといわれ、以来「申年の梅は薬になる」と伝えられてきた。

特にこの年が庚申(かのえさる)だったことから、60年に一度巡ってくる庚申の梅が一層珍重されるようになった。

現存する日本最古の医学書「医心方(いしんほう)」(平安中期・984年著)にも、

梅干しの薬効が記されています。昔から梅干しは「薬」として使われてきたのです。

梅に託された人々の健康への願いが、千年以上の歳月を経て

現代に語り継がれてきたのです。みなべに残る古い梅干しの一粒一粒にも、

こうした先人達の思いが込められていることでしょう。

このページは南部川村の許可のもと「南部川村うめ振興館常設展示図録」をもとに作成しました

日本人と梅干しの由来

梅干が、現在のように一般家庭の食卓に並ぶようになったのは江戸時代。

ある時代は「縁起物」として、また「薬」として珍重されてきた梅干。

過去にさかのぼり、日本人の生活に息づいてきた梅干の由来を見てみよう!

奈良時代「梅実の生菓子」

『貞丈雑記(ていじょうざっき)』には

「菓子は、蒸菓子や干菓子のことではなく、

果物を菓子という」と書かれている。

また、『和名抄(わみょうしょう)』にも

梅は木の実・果物に分類され、

奈良時代の人々は、桃・ビワ・ナシなどと

共に梅を生菓子として食べていた。

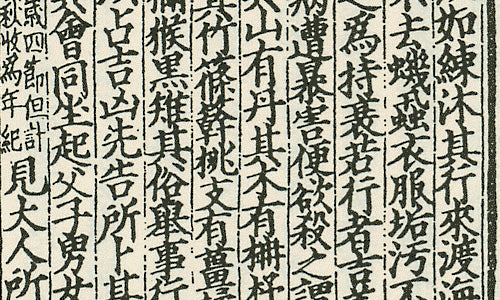

平安時代の「医心方(いしんほう)」

日本最古の医学書『医心方』は、

平安中期の医師、丹波康頼(たんばのやすより)が

984(永観2)年に著したもので、

六朝(りくちょう)・隋(ずい)・唐(とう)時代の

中国や朝鮮の医薬書から引用し、

医学全般にわたって説かれた本だ。

この文献の中に「梅干」の効用がとりあげられている。

鎌倉時代の「縁起物」

武家社会のもてなしは、

「椀飯(おうばん)」と呼ばれ、

クラゲ・打ちアワビなどに、

梅干や酢・塩が添えられたご馳走だった。

兵士の出陣や、凱旋(がいせん)時に

縁起(えんぎ)がいい食物として用いられた。

また、禅宗の僧は

茶菓子として、梅干を用いた。

※「椀飯(おうばん)ぶるまい」は

ここからできた言葉だ。

戦国時代の「梅干丸」

江戸時代に著された『雑兵(ぞうひょう)物語』

には、戦に明け暮れる武士は、

食料袋に「梅干丸(うめぼしがん)」を

常に携帯していたと書かれている。

「梅干丸」は、梅干の果肉と米の粉、

氷砂糖の粉末を練ったもので

激しい戦闘や長い行軍での息切れを調えたり、

生水を飲んだ時の殺菌用にとおおいに

役立った。また、梅干のスッパさを思い、

口にたまるツバで喉の渇きを癒(いや)したそうだ。

紀州の梅干「田辺印」江戸へ

江戸庶民の梅干を食べる習慣が、

全国に広がるにつれ、

梅干の需要はますます多くなった。

紀州の梅干は「田辺印(たなべじるし)」

として、特に評判を呼び、

田辺・南部周辺の梅が樽詰めされ、

江戸に向け、田辺港から盛んに出荷された。

江戸時代の「庶民の楽しみ」

一部の人しか食べられていなかった梅干も、

江戸時代になると庶民の家庭にも

登場するようになる。

江戸では大晦日や節分の夜、

梅干に熱いお茶を注いだ

「福茶(ふくちゃ)」を飲み、

正月には、黒豆と梅干のおせち

「喰い積み(くいづみ)」を祝儀物として食べた。

明治時代「薬効・殺菌力を実践」

明治11年、和歌山でコレラが発生し、

翌年にかけ1768人の死者が出た。

この時、梅干の殺菌力が見直され需要が急増した。

また日清戦争の頃、

軍医の築田多吉(つきだたきち)が、

外地で伝染病にかかった兵士に梅肉(ばいにく)エキスを

与えて完治させ、梅干の薬効を実践した。